![]()

特集 マナオルゲルバウ |

||

|

教会60周年にむけて、パイプオルガンの作成を「マナオルゲルバウ」様へ依頼することが2006年度の教会総会で決まり、このたび契約を結びました。私たちの教会はこれからパイプオルガン導入という夢に向けて準備を進めていきます。

今回、私たち捜真バプテスト教会のパイプオルガンを作成していただくマナオルゲルバウのオルゲルマイスターのお2人を紹介いたします。 |

||

| ――お二人はどのような経緯でオルガン製作に関わるようになったのですか? 松崎:小さい頃から音楽が好きでした。今でも町田のフィルハーモニーでクラリネットを担当しています。大学は機械工学を卒業し、輸入楽器をあつかう会社の営業マンになりました。 |

マイスター松崎 |

|

| 当時は横浜の大桟橋から、ソビエトのナホトカまで船で行って、そこからハバロフスクへ電車で移動して、飛行機でモスクワまで行って、そこからドイツまでいく1週間の旅でした。でもそれが一番安かったんですよ。いったドイツの会社でまずは見習からはじめ、そこからゲセレ(職人)をへてマイスターの資格をとりました。実質6年の年月がかかりました。 |

||

|

中里:私は両親がクリスチャンで小さい頃から賛美歌に親しんでしました。中高では合唱をしていました。大学は電子工学を学び、卒業後は玉川学園の中学校の数学教師をしていました。面白い学校で赴任して2年目の夏に1ヶ月ぐらいでしたでしょうか学校の意向でピアノ製作の現場に行くことになり、ピアノ作りをしました。そこで楽器作りに魅せられたわけです。 |

マイスター中里 |

|

| ――日本でも5名しかいないというオルゲルマイスターの称号をお持ちですが、ドイツでの職人資格試験制度について教えてください。 松崎:ドイツでは、楽器製造・時計・家具製造・石材加工などさまざまな職種に「マイスター」という資格制度があります。この資格を持っていないとその仕事が出来ないという点で、マイスター資格は、「ドイツの職人としての業務独占資格」といえます。最近は開業に資格が必要な業種は減ったのですが、それでも「マイスター」の資格が中世よりその職業に必要な能力を保証している意味合いはかわりません。オルガン製作マイスター試験受験資格は、見習を終了してゲゼレ(職人)試験に合格後

中断無く5年以上その職業に就いていることが要求されます。オルガン製作マイスターの場合には通常は8年半の就業期間が必要となるわけです。 |

||

|

――会社を設立したきっかけはなんでしょう?

松崎:マイスターを取った後、北ドイツで3年ほどいました。教会へも打ち解け、友人にも恵まれていましたが子どもが小学校にあがる段になったのと、ちょうど日本での仕事が入ってきたのでこれを機会にと日本に帰ってきました。ただしその時は会社を立ち上げるとは思っていませんでした。 中里:マイスターを取った後、ハンブルグの会社にいたのですが、1982年夏に、国立音大のパイプオルガンの仕事が入ってきて、家族ごと日本に戻りました。その後、日本でいくつかの仕事をしている際、上野の奏楽堂のオルガンの解体の仕事を2人で請け負いました。 |

|

|

| 上野の奏楽堂のオルガンは明治の時代にイギリスから輸入され移築後改造されていたとても珍しいオルガンでしたが、解体前は何十年もつかわれていない状態でした。解体をおわり材料をプレハブにおさめた後、市民運動で奏楽堂復活になり、そしてオルガンも復活となりました。ボロボロだったオルガンの組み立てを2人で手がけるため、町田に工場をかりて復活させていきました。1から作るというより、マイナスからはじめたようなものです。ただしこのオルガンを納めたときは感慨深かったですね。それが縁で、2人でやろうかということになり、

1985年12月に今の会社を立ち上げました。 |

||

|

――水戸の芸術館は、日本で扱った中で最大のものだと思いますが、ずいぶん苦労されたみたいですね

松崎:納期が決まっていたのと、建設の工期が送れて、オルガンを組立る際は、組立の場所の下を、建物の資材用のトラックがはしっていたし、資材が一時水浸しになってしまう場面もありました。本来静粛な環境で行い調律の際も工事をしているので、夜に時間をずらすなどしました。そしてそれよりも保守に対してご理解いただけないのが苦しいですね。本当は今も行って調整したいと思っています。それでも回廊をイメージした上部にオルガンが設置されているので機会があればぜひ見ていただきたい、聴いていただきたいオルガンの一つです。 |

|

|

|

中里:ヨーロッパではオルガンといえばパイプオルガンをさします。ペダルのものはリードオルガン、電子オルガンはエレクトリックオルガンといって区別されています。そしてオルガンを聴くのは町の教会堂です。コンサートホールではありません。コンサートホールはオーケストラにあわせた空間になってしまっているため、オルガンは教会堂のほうが響くようにできています。日本では教会でもマイクが中心になっていて、オルガンが響かない建物が多く残念です。 |

||

|

――捜真のパイプオルガンの製作を進めていく上で要望はありますか。

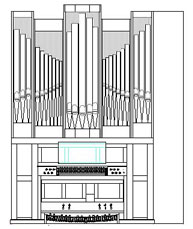

松崎:今回オルガン導入がきまりましたが、われわれだけで作っていくわけではありません。われわれを信じてぜひ協力していただきたい。オルガンは50年、100年と残っていくものですから、私たちも後世の人たちにきちんと評価していただけるようなオルガンを名誉にかけても作っていきたい。その思いだけは何があろうと持っています。 中里:会堂の移転も聞いております。ですので次の会堂になった際、祭壇の正面になったときのイメージをもって、オルガンを対称になるようデザインしました。これは森島牧師が祝祷で手を広げているイメージです。末永く愛されるオルガンにしたいと願っています。 |

オルガン完成図 |

|

| ――ありがとうございました。今後教会でもオルガン設立に向けて準備を進めていきますが、ぜひ60周年の折には、お二人とともに設置されるオルガンを聴きたいと思います。これからよろしくお願いします。 (インタビュー 高橋昌博) |

||

|

株式会社 マナ オルゲルバウ オルゲルバウマイスター 松崎譲二 氏 オルゲルバウマイスター 中里威 氏 |

||

| お問い合せ おちぼ一覧へ戻る トップページへ戻る | ||